保育士資格を取りたいなら 通信講座と独学どちらがおすすめ?筆記・実技試験対策と費用の比較

こんにちは、ユウリです。2歳の男の子のママです。

私は独学で保育士試験に合格して保育士になることができました。

保育士試験に合格するための勉強法は、独学と通信講座のどちらがいいのか考えてみます。

目次

保育士資格を取る方法はふたつのルートがあります

はじめに、保育士資格はどうすれば取れるのかを説明しておきます。

保育士資格は国家資格であり、取得するにはふたつの方法があります。

- 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校(大学・短大・専門学校など)を卒業する

- 保育士試験に合格する

保育士養成学校を卒業すれば保育士試験を受験しなくても保育士資格は取得できます。

保育士養成学校の卒業者を除いて、保育士試験に合格することが必須です。

資格の中には通信講座のコースを修了しただけで取れるものもありますが、保育士資格はそうではないことに注意してください。

保育士試験の内容と勉強法

保育士試験は「筆記試験」と「実技試験」があります。

【筆記試験】

9科目すべて6割以上得点した者が合格です。

| 科目名 | 問題数 | 満点 | 合格点 | 試験時間 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1日目 | 1 | 保育の心理学 | 20問 | 100 | 60 | 60分 |

| 2 | 保育原理 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 3 | 子ども家庭福祉 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 4 | 社会福祉 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 2日目 | 5 | 教育原理 | 10問 | 50 | 30 | 30分 |

| 6 | 社会的養護 | 10問 | 50 | 30 | 30分 | |

| 7 | 子どもの保健 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 8 | 子どもの食と栄養 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 9 | 保育実習理論 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

【実技試験】

3分野から2分野を選択し、2分野とも6割以上得点した者が合格です。

| 音楽表現に関する技術 | 幼児に歌って聴かせることを想定して、課題曲の両方を弾き歌いする |

|---|---|

| 造形表現に関する技術 | 保育の一場面を絵画で表現する(45分) |

| 言語表現に関する技術 | 3歳児クラスの子どもに「3分間のお話」をすることを想定し、子どもが集中して聴けるようなお話を行う |

保育士試験の合格率はおよそ2割。しっかり勉強しなければ受からない試験といえます。

それでは、保育士試験に合格するためには、どのような勉強法があるのでしょうか?

- 市販のテキストを使って独学で勉強する

- 通信講座を使って勉強する

独学と通信、どちらの方法がベストなのでしょうか?筆記・実技試験対策、費用面について比較・分析してみます。

独学の場合:筆記試験は何とかなるが、実技試験はキツイ

筆記試験対策はシンプルに出るところがまとまっている

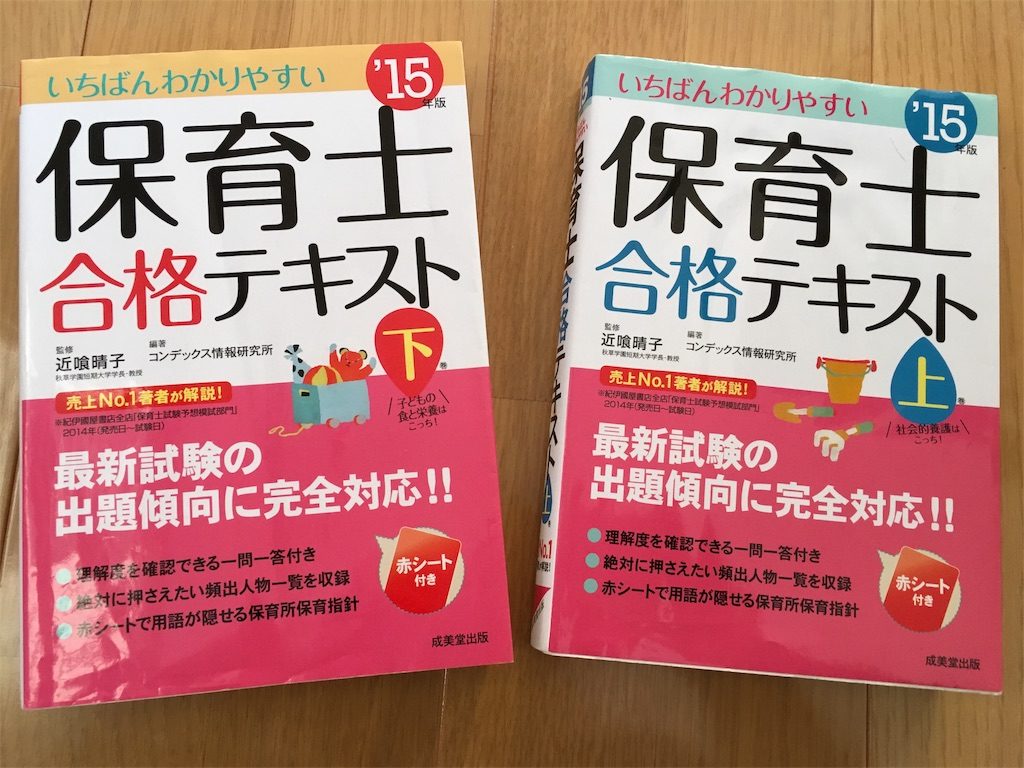

まずは独学の場合を見てみましょう。私が使ったテキストと問題集はこちら。

テキストは「保育士合格テキスト」

近所の本屋さんで購入。Amazonや楽天でも買うことができます。

テキストの中身をネットにアップするのは著作権法違反になりそうなので、モザイクをかけています。

市販のテキストはこれのほかもたくさん売っていますが、共通する特徴は出るところだけをコンパクトにまとめてあることです。

1冊350ページ上・下巻。700ページに9科目の内容がつまっています。

そのほか、ユーキャンの市販の問題集をネットで購入しました。(捨ててしまったので画像がなくて、すみません)

私は市販の参考書と問題集のみで合格していますので、独学でも合格レベルに達することは可能だと思われます。

実技試験対策 テキストは市販されていない!自分でなんとかする必要あり

残念ながら実技試験対策用のテキストは市販されていません。筆記試験対策用のテキストの巻末に、実技試験のコツが少し載っている程度でほとんど参考になりません。

造形表現の絵は独学でなんとかなるかもしれませんが、音楽表現のピアノの楽譜は自分でネットなどで探す必要があります。

言語表現のお話は自分で考えなければなりません。言語の情報はネット上に少なく、自分で考えるのは苦労します。

私が実技試験対策をどうしたのかといえば、ユー〇ャン実技試験対策のDVDを友だちから借りてポイントを押さえて臨みました。

- 市販のテキスト(独学)は試験に合格するためのポイントがコンパクトにまとまっているため、合格レベルに達することが可能

- 実技試験対策のテキストは市販されていないため、自分でなんとかするしかない

通信講座の場合

筆記試験対策 テキストのボリュームは2倍!

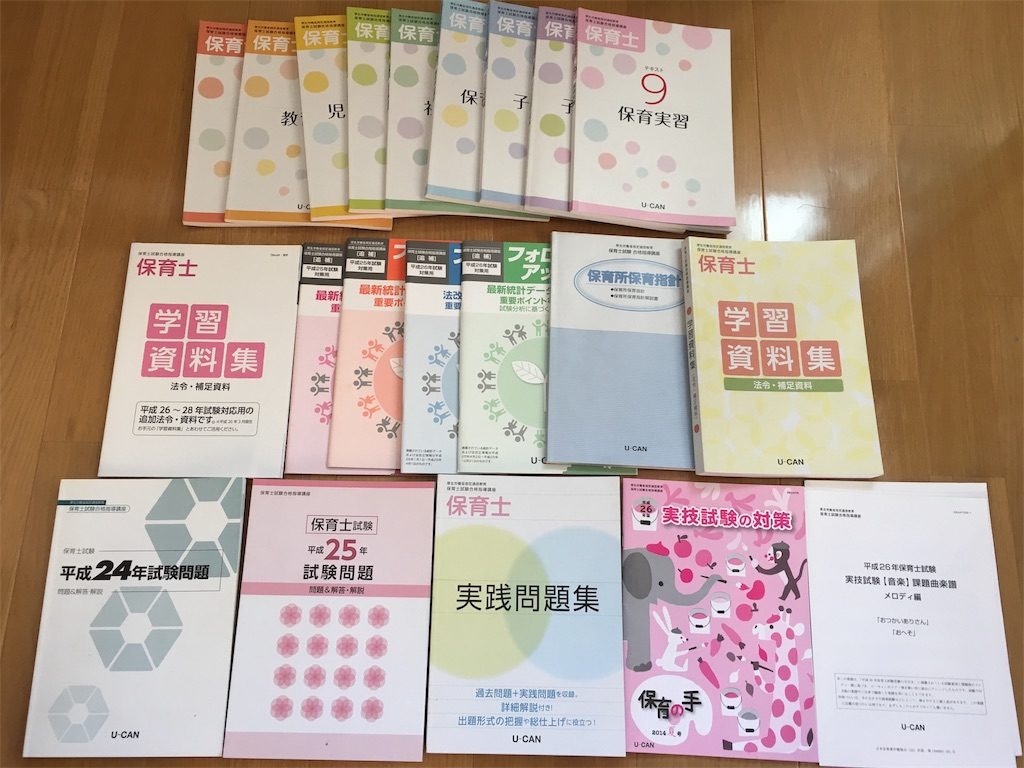

通信講座はたくさんの種類があるので、一概に比較することは難しいです。友だちからユーキャンの通信講座のテキストを借りることができたので、こちらを例に検討してみます。

通信講座の場合。これだけのものがついてきたらしいです。

- テキスト9科目分9冊

- 保育士学習資料集

- 保育所保育指針

- 過去問題集2年分

- 実践問題集

- 実技試験の対策

- 実技試験(音楽)の楽譜

- フォローアップBOOK(後から送られてきたもの)

テキストの雰囲気はこんな感じ。

市販のテキストと構成は変わらない。セクションごとに解説ページと確認問題(〇✖一問一答)があります。

なにが違うかといえば、ボリューム。

市販のテキストでは「保育原理」に割いているページは70ページであるのに対し、通信講座のテキストは150ページ。2倍も多いです。

なぜそんなにページ数が違うのでしょうか?

解説が丁寧だから。ということもあるが、もうひとつ。

テキストは図表が多く「指導計画の作成例」の実例が載っていたりしますね。保育士として実際に働いたとき役立つ実務的な内容も載っています。

市販のテキストは試験に出るポイントしか載っていないので、ここまでの情報はありません。

つづいて問題集。

問題集については、市販のものと内容は変わりないように思います。

通信講座の問題集は市販のものであれ、通信講座についてくるものであれ、解説が丁寧でおすすめできることに変わりはありません。

友人によれば、ほかにもサポートがあったとのこと。

- 会員サイトからログインすると使える一問一答をスキマ時間にやっていた

- メルマガや法改正の追加資料が送られてきたのがよかった

- 科目の勉強が終わるごとに模擬試験を受けて、郵送して添削してもらったのがよかった

実技試験対策 通信講座の方が圧倒的に充実している

通信講座は実技試験対策がしっかりしています。平成26年度の教材はこちら。

- 当日の試験の流れ、試験で注意するポイントなどの解説DVD

- 「音楽表現」楽譜、課題曲の模範演奏CD

- 「造形表現」合格した絵の実例集

- 「言語表現」試験で使える台本、課題の模範講演CD

実技試験は「音楽、絵、読み聴かせ」といった耳や目を使って行うものであるため、映像で学ぶことが有効です。

「実技試験なんて誰でも受かるっしょ~?」と思ったらそれは大間違いです。

実技試験の合格率は89.1%(H27年度)。実技試験は対策をしないで受けると落ちます。

私の友人は大学生のときに筆記試験は一発合格したのに、実技試験で「言語」を落としました。「筆記試験は一発合格したのに、実技試験で落ちた」というケースはざらにあります。

私は趣味でピアノを習っていたこともあり、音楽表現には自信があったので問題なく合格できました。

が、ピアノが弾けなかったり、絵が下手だったり、子どもへの読み聞かせなんかやったことも見たこともないような人は実技試験対策のために通信講座を受けるべきだと思います。

- 通信講座のテキストはボリュームは2倍。解説が丁寧で、試験に出るところ以外の保育士としの実務的な知識が書いてある

- 独学にはなくてユーキャンにあるサポートは、会員サイトの一問一答、メルマガ、法改正の追加資料、添削サービス

- 実技試験に関しては圧倒的に通信講座の教材が充実している

ユーキャンの現在の通信講座の教材が知りたい方は公式サイトを見てみてくださいね。

費用の比較:少ない回数で合格できる方が安い

結論からいえば、独学の場合はトータルで1万円で済むのに対し、通信講座を利用すると4万円~10万円かかります。

独学の場合、市販のテキストと問題集を買うことになりますが、テキストが4,000~5,000円、問題集が4,000~5,000円、あわせて1万円で収まってしまいます。

通信講座の費用を調べた表がこちら。

| ユーキャン | ¥59,700(税込み) |

|---|---|

| たのまな | ¥46,000(税込み) |

| フォーサイト | ¥39,800(税込み) |

| 平均 | ¥48,500 |

平均すると48,000円。(教育訓練給付金を受けられる場合はもっと安くなります)

独学は通信より安いですが、それは「1回で合格する」という条件のもとで比べた場合です。

保育士試験は1回で9科目ぜんぶ合格できなくても「科目合格」という制度があります。

合格した科目は3年間有効となるので、2回目以降は不合格になった科目のみ受験して、数年かけて合格することもできるのです。

保育士試験を合格するまでの受験回数とかかる費用の試算表がこちら。

| 独学 | 通信教育 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1年で合格 | 一発合格 | ¥27,000 | ¥75,000 | (64,000) |

| 2回目で合格 | ¥40,000 | ¥88,000 | (77,000) | |

| 2年で合格 | 3回目で合格 | ¥63,000 | ¥111,000 | (100,000) |

| 4回目で合格 | ¥76,000 | ¥124,000 | (113,000) | |

| 3年で合格 | 5回目で合格 | ¥99,000 | ¥147,000 | (136,000) |

| 6回目で合格 | ¥112,000 | ¥160,000 | (149,000) | |

※( )の数字は教育訓練給付金を受けた場合。内訳はこちらの記事を参照のこと

受験するたびに受験手数料(12,950円)がかかるので、受験回数が多くなればなるほど費用がかさみます。

独学で合格するまでに3回以上かかるケースと、通信講座で一発合格するのケースを比べてみると、費用はほとんど変わらなくなってしまいます。

保育士試験は受験回数が少なければ少ないほど費用がかからずに済みます。いつまでも合格できずにダラダラ勉強しつづけることがいちばんお金と時間のムダです。

ちなみに、ママ友は会社の福利厚生で補助が出たので、実質3万円で通信講座が受けられたとのこと。そういった制度が使えるなら、通信講座でもお安く済ませられると思います。

- 「独学で3回目で合格した場合の費用」と「通信講座で1回目で合格した場合の費用」は同じ

- 受験回数が少なく済めば済むほど費用は安くなるので、少ない回数で確実に合格できる方を選ぶべし

- 通信講座を利用したときに補助が出る制度がないか職場などに確認しよう

通信講座を選ぶなら「たのまな」がコスパ最強です

通信講座でもっともコスパがいいのは「たのまな」だと思います。

「たのまな」とはキューマンアカデミーの保育士試験の通信講座のことです。

たのまな保育士講座

- 通信講座の中では価格が安い

- 低価格でも合格レベルに達する教材

- 実技試験の添削指導がある

通信講座の中では価格がやすい

「たのまな」の「保育士完全合格講座」の料金は46,000円。ほかの通信講座と比べると価格が安いのが特徴です。

厚生労働省の教育訓練給付制度の対象となっているので、一定の条件を満たした方は受講料の最大20%がハローワークから受けられます。

教育訓練給付金がもらえれば、実質的な負担額は36,800円。

市販のテキストで独学で勉強して2回で合格する場合と、たのまなを使って1回で合格する場合の料金は同じなんです。

低価格でも十分に合格レベルに達する教材

安いと教材が物足りないのではないかと心配になるかもしれませんが、そこは心配いりません。

「たのまな」についてくる保育士合格テキスト(成美堂)は、私が勉強するときに使ったものです。私はこのテキストで一発合格しているので内容は保証します。

いちばんのおすすめポイントは講座DVDとCDです。

いきなりテキストを読んでも専門用語ばかりで頭に入ってこないですが、DVDやCDを使って耳で聞いて頭に入れていくことができます。

もちろん講座を聞く「だけ」では合格できませんので、過去問題集を解いたり、添削サービスを使ってアウトプットしてくださいね。

実技試験の添削指導がある

舐めてかかるとうっかり落とす実技試験対策もしっかしています。

とくに絵画制作の添削指導があるのがよいです!絵画制作は試験前に練習しておいた方が絶対にいいです。

くわしくは「たのまな」の公式サイトを見てください。資料請求は無料です♪

たのまな保育士講座

結局どちらがおすすめなの?

結局、「絶対に保育士試験に合格してやる!」という固い決意を持って、しっかり勉強すればどちらの方法でも合格できると思います。

費用のことを考えると短い回数で確実に合格した方がいいので、自分のモチベーションがつづく方を選択するのがベスト。

- 試験を突破するのが好きな人

- ひとりでもモチベーションが保てる人

- ピアノや絵が得意で実技試験に自信がある人

- 安く済ませたい人

- 自分ひとりで勉強するのが不安な人

- ひとりではモチベーションが保てない人

- ピアノや絵が苦手な人

- 保育士として必要となる実務的な知識を学びたい人

勉強の仕方は人それぞれであり、向いている方法だって100人いれば100通りです。自分に合った方を選んでくださいね。

通信講座を選ぶなら「たのまな」をおすすめしています。資料請求(無料)はこちらから。↓

はじめまして。ユウリさんのブログを参考にさせていただき、独学で先週末、保育士試験を初受験してきました!自己採点の結果、残念ながら1科目だけ落としてしまいましたが、他は全て合格ラインでした。一発合格とはいきませんでしたが、次で必ず合格します!ここまで出来たのは、このブログに出会えたからです。ありがとうございました!!