保育士試験の合格率が2割しかないのはなぜ?実際に受けて分かった5つの理由

こんにちは、ユウリです。

「保育士資格を取りたいなぁ~」と思ったとき、試験はどれくらい難しいの?って気になりますよね。

合格率は2割と言われているけれども、そんなに難しいの??

わたしも受ける前は合格率の低さにビビってました。なんとか独学で一発合格できましたが。

今回は、わたしが実際に受けて分かった保育士試験の合格率が低い理由をまとめてみました。

数字だけじゃわからない本当のところを暴露していくぞ〜(2022年最新データに更新)

目次

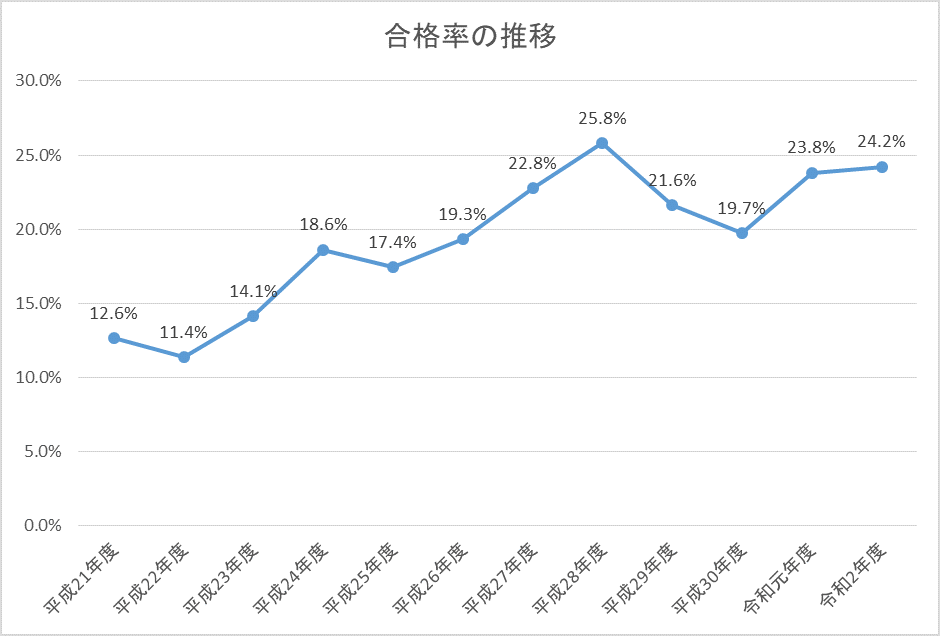

保育士試験の合格率はどれくらい?

保育士試験の合格率はだいたい2割と言われているが、本当のところどうなんだろう?調べてみた。

| 筆記試験 | 実技試験 | 全体 | |

|---|---|---|---|

| 平成17年度 | 19.2% | 80.2% | 16.9% |

| 平成18年度 | 17.4% | 78.2% | 14.5% |

| 平成19年度 | 25.8% | 73.4% | 20.4% |

| 平成20年度 | 13.2% | 77.3% | 10.6% |

| 平成21年度 | 14.6% | 81.8% | 12.6% |

| 平成22年度 | 12.9% | 84.8% | 11.4% |

| 平成23年度 | 16.2% | 84.7% | 14.1% |

| 平成24年度 | 21.0% | 86.1% | 18.6% |

| 平成25年度 | 19.3% | 89.3% | 17.4% |

| 平成26年度 | 21.3% | 88.7% | 19.3% |

| 平成27年度 | 25.2% | 89.1% | 22.8% |

| 平成28年度 | – | – | 25.7% |

| 平成29年度 | – | – | 21.6% |

| 平成30年度 | – | – | 19.7% |

| 令和1年度 | – | – | 23.8% |

| 令和2年度 | – | – | 24.2% |

※引用元

保育士試験の合格率は10年前は1割だったが、ここ最近は試験の回数を年2回に増やしたこともあり2割となっている。

とはいえ、保育士不足の中、合格率2割は低い。その理由をこれから説明していく。

理由1:筆記試験の科目数が多い

保育士試験の最初の関門は「筆記試験」だ。筆記試験に合格しなければ、実技試験を受験することはできない。

筆記試験は全部で9科目もある。合格率を下げている最大の原因はこの科目の多さ。

| 科目名 | 問題数 | 満点 | 合格点 | 試験時間 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1日目 | 1 | 保育の心理学 | 20問 | 100 | 60 | 60分 |

| 2 | 保育原理 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 3 | 子ども家庭福祉 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 4 | 社会福祉 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 2日目 | 5 | 教育原理 | 10問 | 50 | 30 | 30分 |

| 6 | 社会的養護 | 10問 | 50 | 30 | 30分 | |

| 7 | 子どもの保健 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 8 | 子どもの食と栄養 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

| 9 | 保育実習理論 | 20問 | 100 | 60 | 60分 | |

■ 各科目において、満点の6割以上を得点した者を合格とします。

■『教育原理』および『社会的養護』は、同一試験にて両科目とも満点の6割以上を得点した者を合格とします。

■ 筆記試験は、マークシート方式にて行います。

保育士試験 受験申請の手引き[前期用]より引用して筆者が作成。

9科目もあるので、覚えることがとても多い。

わかりやすくたとえてみよう。

- 340ページの参考書を2冊分

- 中学校の5科目分(英・国・数・社・理)くらいのボリューム

- 簿記3級9回分

多いわ~!!

理由2 合格率はすべての科目に合格した人の割合だから

科目ごとに見てみると、試験の内容がそんなに難しいかといえば、そうでもない。

1科目だけ合格しようと思えばそれほど難しくない。もちろんしっかり勉強はしなきゃいけないけど。

じゃあなんで合格率が2割しかないの?

合格率は9科目すべてに合格した人の割合だから低く見えるのだ。

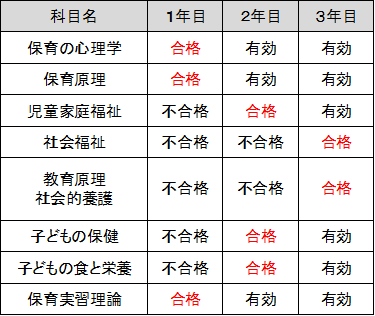

保育士試験は1回で9科目ぜんぶ合格できなくても「科目合格」という制度がある。

合格した科目は3年間有効となるので、2年目からは不合格になった科目だけ受験して、数年かけて合格することもできる。

こんな感じ↓

1年目:保育の心理学、保育原理、保育実習理論に合格→2年目:児童家庭福祉、子どもの保健、子どもの食と栄養に合格→3年目:社会福祉、教育原理&社会的養護に合格

このケースでは、1年目と2年目は不合格者としてカウントされてしまう。

科目合格の制度を利用して、はじめから一発合格を狙わずに数年計画で考える人もたくさんいるんじゃないかな。

おそらく科目別の合格率はもっと高いだろう。

簡単な科目が8割、難しい科目が5割ぐらいと予測する。公表されてないので本当のところは不明だが。

理由3 難しい科目を落とす

保育士試験はそれほど難しい試験ではないとはいえ、落としがちな難しい科目が3つある。

それは「社会的養護」「教育原理」「社会福祉」

とくに「社会的養護」と「教育原理」のセットがクセモノ。

このふたつは同じ試験で両科目とも6割以上得点しないと合格にならない。どちらか一方でも6割以下の点数だと両方とも不合格扱い。(なんだそのルールは。)

「社会的養護」と「社会福祉」は試験問題が難しい。

出題範囲が幅広く覚えることが多いうえに、暗記だけでは通用しない文章の理解力を求められる問題が多い。

多くの人は、この難関3科目を落としてしまうのだろう。

理由4 受かるための勉強をしていない

保育士試験を受ける人は「受かるための勉強」をしていないのではないか?

保育士として必要な知識を「学ぶ」のは素晴らしいことだ。

参考書をじっくり読み込んで、通信講座のDVDを聞きながらノートをきれいにまとめる。おそらく多くの受験者はこのような勉強をしていると思う。

だが、筆記試験に受かるための勉強はまた別もの。

究極のところ、筆記試験はマークシートに正しい答えをマークできた人が勝ち。どんなに参考書を読み込んでも、正しい答えをマークする力が身についていなければ負けなのだ。

では、正しい答えをマークする力を身につけるための勉強法とは?

要点だけまとめると

- テキストを読むのに時間をかけない

- 過去問題集(または予想問題集)を解いてアウトプットせよ

- 受験テクニックを身につけよう

理由5 実技試験を舐めて落とす

筆記試験に合格しただけでは保育士資格は取れない。あとに待っているのは実技試験だ。

実技試験は以下の3つの分野から2つの分野を選択し、両方とも6割以上を得点すれば合格だ。

| 音楽表現に関する技術 | 幼児に歌って聴かせることを想定して、課題曲の両方を弾き歌いする |

|---|---|

| 造形表現に関する技術 | 保育の一場面を絵画で表現する |

| 言語表現に関する技術 | 3歳児クラスの子どもに「3分間のお話」をすることを想定し、子どもが集中して聴けるようなお話を行う |

実技試験の合格率は低い。

平成27年度の実技試験の合格率は89.1%。10年前は73.4%だったので、合格率は上がっている。とはいえ、未だに10人に1人は落ちる。

試験内容が難しいかといえば、そうでもない。実際に受けた感想は「真面目に練習すれば合格する」

わたしの体験談を話そう。

受験したのは音楽と造形だった。音楽はピアノと歌を一週間ほど練習して臨んだら得点率9割で合格できた。

ピアノの楽譜は小学生レベルの簡単なものだったし、歌も特別うまくはなかったと思う。ただ大きな声で元気よく歌った。それで合格。

造形は「お絵かきなんて簡単だろう」と高をくくって、ほとんど練習せずに受けたら、得点率6割しか取れなかった。

ギリギリ合格したからいいものの、きちんと対策していればよかったと反省した。

わたしの友人(国立大学卒)は、筆記試験は一発合格したものの、実技試験の言語に落ちた。ほとんど練習せず、タイムオーバーで終わってしまったらしい。

そう、実技試験に落ちる理由は、実技試験は誰でも受かると思って、きちんと対策をしないからだ。

実技試験の対策不足が、合格率を下げている原因のひとつといえる。

令和3年度以降の合格率はどうなる?

さいごに、これから合格率はどうなっていくのだろうか。

結論からいえば2割程度を維持していくと思われる。

平成28年度に保育士試験が年2回になったことで合格率が増えており、ここ2年は合格率が2割を超えてきている。

令和2年度の前期試験はコロナウイルスの影響で中止になってしまい、受験者数が少なくなったものの合格率が上がっている。

ステイホーム中にしっかりと勉強ができた受験生が多かったのかもしれない。

保育士の質を保つ必要があるので、試験の内容が簡単になることはないと思う。だが、いきなり難しくなることもないだろう。

保育士試験はしっかりと対策した受験生が確実に合格できる試験になっている。

合格率が低い理由のまとめ

保育士試験の合格率が低い理由は以下の5つの理由です。

- 合格率は9科目一発合格した人の割合なので低く見える

- 難しい科目(社会的養護と教育原理のセット、社会福祉)を落とす人が多い

- 受験者が試験に受かるための勉強をしていない

- 実技試験の対策をちゃんとしないで落とす

保育士試験の勉強法 どうすれば保育士試験を突破できる?

それでは、どうすれば保育士試験を突破できるのだろうか?

保育士試験の勉強法は大きく2つ。

- 完全な独学

- 通信講座を利用

私は試験を突破するのが大好きな軽い資格マニアであるため、自分で参考書などを買ってきて完全な独学で合格することができた。

通信講座を利用するならば、ヒューマンアカデミーの「たのまな」をおすすめしている。

その理由は4つ。

①他の通信講座に比べて価格が安い(通信講座は高ければいいというものではない)

②講義DVDがついてくるので、耳から効率的にインプット可能

③テキストは私が使った成美堂の「いちばんわかりやすい保育士合格テキスト」

④実技試験の添削サービスがある

くわしくは「たのまな」の公式サイトを見てほしい。資料請求は無料です。少しでも気になったらどうぞ。

独学が通信講座が迷っている方は、こちらの記事をぜひ一読してみてください。それぞれのメリット・デメリットをまとめたので参考になるはず。

(※)正確にいえば、平成27年度に「地域限定保育士」という新たな制度が設けられ、7月の全国保育士試験ほか、10月にも神奈川県、大阪府、沖縄県、千葉県の4県において地域限定保育士試験を実施することになった。

地域限定保育士とは、資格取得後3年間は当該自治体内のみで保育士と して働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる資格のこと。

平成28年度から、保育士試験は4月と10月の前期・後期制となった。後期試験も一部地域をのぞいて全国保育士試験として実施。